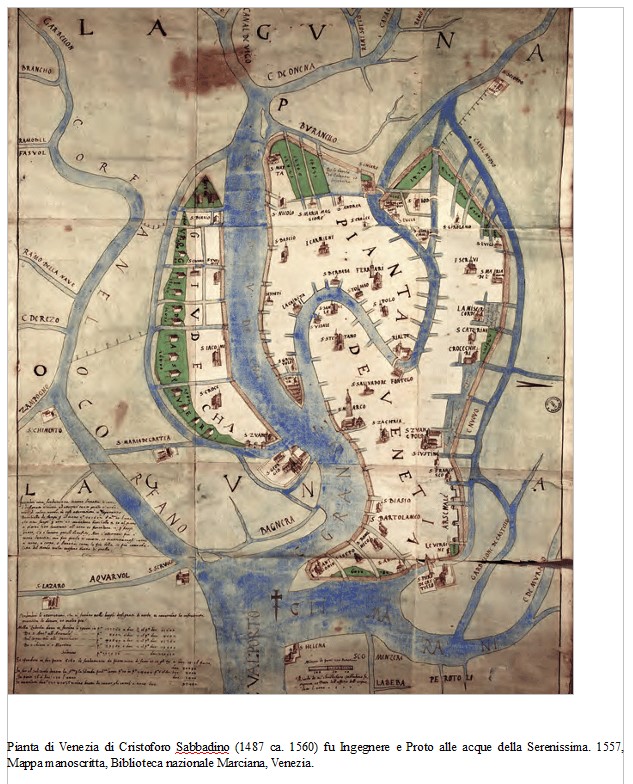

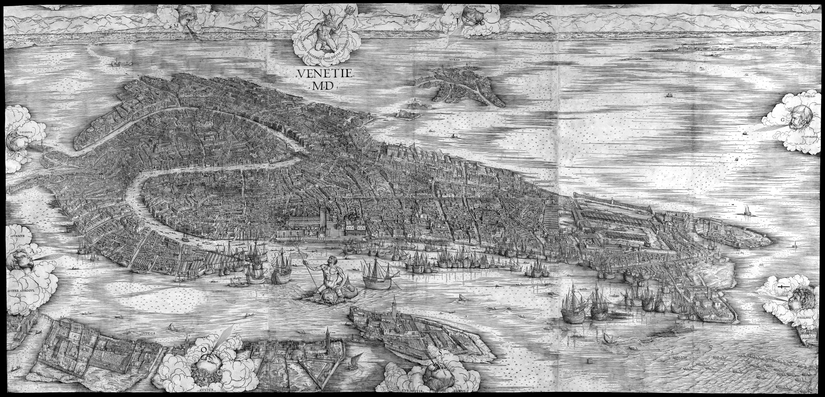

Questa pianta di Jacopo de’ Barbari dimostra come, dal Cinquecento a oggi, se si escludono alcuni interventi dell’ultimo secolo, la città di Venezia ha continuato a possedere e a difendere la configurazione complessiva che si era data nel Trecento. Caratteristica fondamentale della sua struttura urbana è la stretta vicinanza degli edifici, che siano modesti o ricchi, pubblici o privati, civili o religiosi, separati e nello stesso tempo congiunti da un’architettura di vuoti formata da piazzette dette campi, e da percorsi pedonali detti calli che congiungono, attraverso quattrocento ponti, le diverse isole che compongono la città e i suoi sestieri.

Il rinnovamento architettonico di Venezia: l’opera di Codussi e dei Lombardo

Tra Trecento e Quattrocento la cultura veneziana è particolarmente influenzata dall’attività dei «tagliapietre», che erano scultori, lapicidi e costruttori. Essi, infatti, dai De Sanctis, ai Delle Masegne, ai Bon, ai Lamberti, ai Bregno, rappresentano la continuazione di un’antichissima tradizione costruttiva e decorativa gotica, la quale continuerà a costituire la componente formale più frequente

In queste opere di Carpaccio (foto 2) e di Gentile Bellini (foto 3) è possibile constatare come, alla fine del secolo XV, l’arte gotica sia ancora predominante nell’architettura cittadina. La città di Venezia rimane, infatti, per molti anni fedele alla tradizione gotica, la quale permette di realizzare un’architettura fatta più di vuoti che di pieni, traforata, leggera, trasparente. Eppure, alcuni elementi presenti nelle due opere indicano già un gusto verso un rinnovamento architettonico: il ponte pienamente rinascimentale con i tre archi a tutto sesto nell’opera del Bellini; la loggia su due piani, a sinistra del telere di Carpaccio, con elementi architettonici già rinascimentali nelle strutture archi voltate, cornici e colonne.

Il cambiamento in architettura e scultura

Il cambiamento in architettura avviene per la presenza di artisti come la famiglia dei Solari, Pietro e i figli Antonio e Tullio (chiamati Lombardi in quanto provenienti dalla Lombardia) e, sopra tutti, del bergamasco Mauro Codussi (Lenna ca. 1481-Venezia 1509) che, all’incirca negli ultimi trent’anni del Quattrocento, sarà alla testa del rinnovamento architettonico veneziano. Si deve a Pietro Solari, chiamato Pietro Lombardo (Carona ca. 1435-Venezia 1515) per la sua origine, ma formatosi artisticamente in Toscana, il rafforzarsi a Venezia del gusto umanistico toscano, che si esprime soprattutto come soluzione di superfici distese e classicamente organizzate, ravvivate talvolta, come nella facciata di Palazzo Dario (foto 4), dall’inserzione di nitide composizioni decorative marmoree. Oltre che architetto (sue saranno le chiese di San Giobbe e di San Salvatore) Pietro – e con lui i figli Antonio e Tullio – sarà uno scultore molto affermato, specializzato particolarmente in monumenti funerari.

Più importante come scultore che come architetto, Antonio Rizzo concluderà, alla fine del secolo, il grande e controverso Rinascimento veneziano assieme a Bartolomeo Bon ma soprattutto a Tullio Lombardo.

Quando il Rinascimento, per merito dei Lombardo, attecchirà a Venezia a partire dal 1470 circa, il risultato stilistico sarà l’accentuazione chiaroscurale delle facciate, ottenuta mediante il contrasto dei materiali. Il nitore delle superfici, la precisione dei profili, la preziosità degli ornamenti costituiscono un modello unico nella storia dell’arte rinascimentale. Ciò che altrove è un disegno di demarcatura degli spazi, a Venezia diventa una linea che separa le superfici di colore diverso, in un gioco anche di pieni e di vuoti: una sorta di “pittura architettonica”, che dentro la razionalità del progetto strutturale si concede riccamente al fantastico.

Palazzo Corner Spinelli (foto 5) è un esempio del passaggio dalle forme gotiche, predominanti a Venezia fino al XV secolo, alle nuove linee rinascimentali, che, nello specifico, ricordano quelle della coeva Ca’ Vendramin Calergi. La facciata sul canale è simmetrica, aperta ai piani nobili da quattro bifore a tutto sesto per piano (finestre con due aperture sormontate da un arco) e tagliata da marcapiani (elemento architettonico che suddivide un edificio in piani orizzontali) che evidenziano i tre livelli di cui l’edificio si compone. Elementi peculiari dell’architettura di questo edificio sono le finestrelle a forma di pera, che dividono i due fori delle bifore e i poggioli trilobati di gusto goticizzante. Al piano terra la superficie esterna è abbellita dal bugnato (rivestimento esterno formato da sporgenze in modo da enfatizzare la volumetria e il chiaroscuro di un edificio), con al centro un portale a tutto sesto.

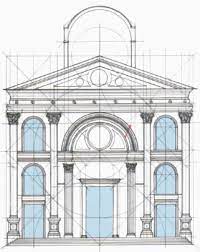

Palazzo Vendramin Calergi (foto 6) presenta una delle più rappresentative facciate del Rinascimento veneziano, essendo un’interpretazione locale dell’opera di Leon Battista Alberti per Palazzo Rucellai a Firenze (foto 7) e della travata ritmica che il grande letterato e architetto genovese aveva utilizzato a Mantova per il progetto della basilica di Sant’Andrea (foto 8 e 9) dove fonde nella facciata il tema dell’arco di trionfo con quello del fronte di un tempio classico.

A differenza dei palazzi gotici e tardogotici veneziani in questo imponente palazzo è il telaio architettonico a dominare la facciata, subordinando a pochi richiami i sobri intarsi policromi e gli elementi decorativi.

La facciata di Palazzo Vendramin-Calergi è in tre ordini sovrapposti: piano terra e due piani nobili, di cui quello inferiore con balaustre alle finestre. Il piano terreno ha tre aperture eguali che danno luce al portico. Alla base del palazzo due coppie di finestre evidenziano la presenza del piano ammezzato e sotto le quali si trova la scritta “non nobis Domine” (non per la nostra gloria, ma per quella di Dio): era una formula che voleva esorcizzare l’eventuale accusa di vanità dei proprietari.

I due piani nobili di Palazzo Vendramin Calergi (foto 10), hanno cinque aperture eguali ciascuno e sono ritmati dalle due fasce marcapiano con cornicioni in forte evidenza, sostenuti da colonne a tutto tondo. Sul sottotetto corrono linee di triglifi e di ovuli all’antica. L’abbaino, forse aggiunto nel corso del Seicento, pare essere l’unico elemento della facciata ad aver subito manomissioni rilevanti nel corso del tempo.

Lo schema delle bifore e del finestrino circolare poggiato sui semiarchi interni viene adottato dal fiorentino Palazzo Rucellai (foto 7) di Leon Battista Alberti, migliorandone però la forza e l’impatto estetico.

Il gioco architettonico crea un riuscito effetto per mezzo del contrasto di luci e ombre. La facciata risulta composta di tre livelli, divisi da dei pronunciati marcapiani, a loro volta retti da semicolonne a ordini sovrapposti: dorico, ionico e corinzio. Cinque ampie bifore, dal ritmo diseguale (tre affiancate al centro, due più isolate ai lati), movimentano il prospetto di ciascun piano, dandogli l’aspetto di una loggia a due piani, che si rispecchia anche nel pian terreno, dove al posto della finestra centrale si trova il portale.

Tali bifore sono derivate dalla fusione di due monofore a tutto sesto, a loro volta racchiuse da un semicerchio. Tra le due si trova una finestrella circolare, che ricorda quelle di Palazzo Corner Spinelli (foto 5), da cui si distanzia per il disegno.

Indubbiamente la sfilata dei palazzi lungo le rive del Canal Grande, che serpeggia nel cuore della città, è una rassegna di preziose architetture, una gara tra austerità classiche e concessioni ancora medievali, ma non dimentichiamo cosa fossero questi capolavori dell’arte: erano soprattutto delle aziende, dei magazzini, dei fondachi, sovrastati dagli uffici e dalle dimore di rappresentanza e d’abitazione.

Davanti all’ala seicentesca (detta Ala bianca), a destra del blocco principale dell’edificio, il palazzo vanta un discreto giardino con vista sulle facciate antistanti, accessibile anche dal canale attraverso una cancellata i cui pilastri sono sovrastati da due grandi statue (foto 11).

Sul retro il palazzo presenta una piccola corte, chiusa su un lato da un muro di cinta, presso il quale, oltre a un elegante ingresso a tutto sesto sovrastato da un timpano e dallo stemma, esternamente è affissa una lapide che ricorda la morte di Wagner.

1 – Continua.

0 commenti